En attendant qu'il "dégage"...

Entre

deux tours

En attendant qu'il "dégage"…

Nguyễn Quang

Hollande

28,63%, Sarkozy 27,06%. Jamais dans l'histoire de la 5ème

République un président sortant n'est arrivé en seconde position

au premier tour. Et des sondages de sortie des urnes qui le donnent

invariablement perdant au final à 46 contre 54. Est-ce à dire que

les jeux sont faits ? Au-delà des positions prises par l'un ou

l'autre camp, et qui sont surtout des postures à l'intention

de l'électorat, essayons de lire dans les cartes (sans jeu de mots).

Du point de vue strictement arithmétique, Sarkozy n'est pas en si

mauvaise posture après tout. Malgré la crise économique, malgré

la crise de confiance, dans une Europe qui jusqu'ici a

systématiquement "sorti les sortants", le

président-candidat arrive seulement 500 000 voix derrière son rival

socialiste. Mieux, en amalgamant sans ambage les voix de la droite,

de l'extrême-droite, des divers droite et des "souverainistes",

le Figaro et le patron de l'UMP réclament plus de 45% des électeurs,

contre moins de 44% à l'ensemble des gauches et des écologistes.

Alors, pour reprendre les "éléments de langage" du camp

sarkozyste, est-ce une nouvelle campagne qui commence ? On ne le

pense pas, et pour plusieurs raisons :

* les élections ne

sont pas une science exacte, mais toutes les expériences passées

montrent que le premier tour détermine le second. Ainsi en 2007,

avec une avance de près de 5 points au premier tour

et des sondages à 52% en sa faveur pour le second, Sarkozy lui-même

considérait l'affaire comme "pliée" à la mi-temps. On

nous objectera que cette fois l'écart (réel) au premier tour est

faible, et que l'écart (projeté) pour le second, aussi énorme

soit-il, est seulement un sondage. Voire. On a l'habitude de dire

qu'un sondage ne donne qu'une photographie instantanée d'une

situation évolutive, mais cent sondages sur plusieurs mois qui

donnent toujours des résultats analogues, c'est un tableau qui

s'installe dans la durée. Les chiffres du premier tour pouvaient

monter ou descendre suivant les péripéties de la campagne, le

sortant n'arrivait pas à décrocher son challenger, comme on dit en

cyclisme. Et au second tour, c'était lui qui était lâché,

toujours avec un écart de 6 à 8 points. De sorte que, fin 2011, le

président-candidat en était arrivé à admettre que dans une telle

configuration, il partait battu en 2012. Il ne faut pas chercher

ailleurs la "dérive droitière" de sa campagne, qui

n'était pas une dérive, mais une stratégie délibérée visant à

braconner sur les terres du populisme de droite les voix qu'il ne

trouvait plus au centre. Connaissant le personnage, on peut penser

qu'il ne s'agit aucunement d'une improvisation, mais d'une stratégie

sciemment pensée, de s'emparer de problèmes sociétaux -- le

chômage, la pauvreté, l'insécurité -- pour en faire des thèmes

clivants, jouant sur les peurs (crises, délinquance, terrorisme),

dressant les unes contre les autres des catégories

socio-professionnelles (travailleurs contre retraités, commerçants

contre fonctionnaires, syndicats contre patronat), stigmatisant des

populations entières (chômeurs assimilés à des profiteurs,

assistés à un "cancer", immigrés à des délinquants,

musulmans à des terroristes). Cette conversion thématique du

candidat, le président devait la préparer depuis des années, comme

en témoigne le tristement fameux discours de Grenoble de juillet

2010 où, profitant d'un fait divers (des émeutes violentes de gens

du voyage après la mort de l'un des leurs, tué à un contrôle

routier), il pointe du doigt l'ensemble des Roms et invente une

catégorie inédite de "citoyens d'origine étrangère" à

qui la nationalité française devrait être retirée en cas de

meurtre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il faut remonter

aux heures sombres de Vichy pour voir les plus hautes instances de

l'Etat mettre ainsi en accusation des communautés entières.

Le but clairement énoncé par Sarkozy, sa dernière chance même,

selon les éléments de langage de son équipe, c'était de virer en

tête au premier tour pour profiter d'une dynamique qui lui aurait

permis de remonter le handicap promis par les sondages au second.

Mettant le cap "à droite toute", martelant les "valeurs"

et "l'identité nationale", profitant du choc des meurtres

terroristes de Montauban et de Toulouse, il a connu une "séquence

favorable" qui a pu semer quelques inquiétudes chez ses

opposants. Mais l'amateurisme confondant de sa campagne, ses zigzags

incessants, ses contradictions flagrantes, l'insignifiance de ses

mesurettes, la dévaluation de sa parole, tout cela a fait qu'une

fois l'émotion retombée, "les courbes ne se sont pas

croisées", pour parler comme les sondeurs.

* le succès

de François Hollande au premier tour vaut donc moins par son avance

que par l'échec de la stratégie sarkozyste. Avec ses 27%, le

président sortant a perdu 4 points par rapport à son score de 2007,

et il a probablement raclé les fonds de tiroir de la droite. Le

parti UMP au pouvoir a absorbé le centre droit (l'ancienne UDF de

Giscard). Le "vrai centre" de François Bayrou se partage

d'habitude équitablement en trois au second tour (1/3 pour la

droite, 1/3 pour la gauche, 1/3 pour l'abstention), et d'ailleurs ses

9,10% ne lui permettent plus de jouer les faiseurs de roi. Ce rôle

est désormais dévolu au parti de Marine Le Pen, avec son score

record de 18%. Le succès du FN en France s'inscrit dans un mouvement

de fond qui a vu le surgissement, porté par les crises successives,

de mouvements populistes de plus en plus…populaires: dans les pays

du Nord (19% en Finlande, 23% en Norvège, 14% au Danemark, 15,5% aux

Pays-Bas), en Autriche (30%), en Suisse, en Italie du Nord… Leur

fond de commerce repose sur quelques thèmes forts et simples, dont

Sarkozy s'est emparé sans vergogne: le peuple contre les élites;

rejet du cosmopolitisme et de l'européanisation; dénonciation de

l'immigration incontrôlée, du multiculturalisme et de l'islam…

L'expert de la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol),

Dominique Reynié, affine l'analyse en dévoilant "un populisme

patrimonial articulant deux formes de conservatisme de réaction:

d'un côté, la protection d'intérêts matériels comme le niveau de

vie et l'emploi, et de l'autre, un patrimoine immatériel,

c'est-à-dire l'attachement à un certain style de vie menacé par

l'immigration et la globalisation". Parmi ces mouvements, le FPO

autrichien et le FN français se distinguent en outre par leur

enracinement dans une extrême-droite se référant implicitement ou

explicitement à l'héritage des années 30 et à l'antisémitisme.

En France, l'électorat de Marine Le Pen n'est pas homogène, il

agrège à son noyau d'extrême-droite traditionnel des nouveaux

venus, ces victimes "invisibles" de la crise (artisans,

paysans, chômeurs) qui s'estiment oubliées des politiques. Une

première étude TNS-Sofres (24 avril) indique qu'au second tour, 29%

des électeurs FN s'abstiendront, 45% voteront Sarkozy et 26%

Hollande. Il est normal que les deux prétendants restants cherchent

à récupérer les voix qui leur manquent. Mais alors que le candidat

socialiste le fait sans oublier ses valeurs ni ses engagements (il a

ainsi courageusement maintenu son projet d'accorder aux étrangers le

droit de vote aux élections municipales), le président-candidat,

lui, s'est livré à une imitation du discours frontiste telle

qu'elle revient à faire sauter le "cordon sanitaire"

imposé il y a quinze ans par Jacques Chirac autour de la droite

extrême (aux dernières élections régionales, il avait déjà

refusé de respecter le "front républicain" face au FN).

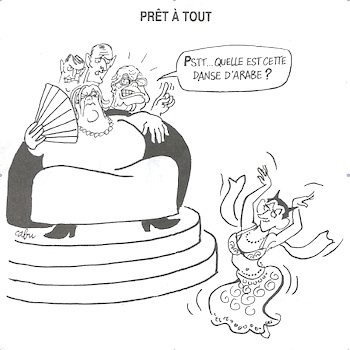

Mais son indigne "danse du ventre" ne lui servira à rien

contre une réalité non plus seulement statistique, mais politique,

évidente : il est dans l'intérêt des dirigeants frontistes de

provoquer la défaite de Sarkozy à la présidentielle, puis celle de

l'UMP aux législatives, pour provoquer l'implosion de la droite et

prospérer sur ses décombres. En face, l'ensemble des gauches

faisant preuve d'une solidarité et d'une détermination

impressionnantes, avec près de 90% d'intentions de report sur le

candidat socialiste, tout conduit à penser que, sauf tremblement de

terre, il y aura alternance au soir du 6

mai.

NGUYỄN QUANG

>> version vietnamienne

Các thao tác trên Tài liệu