Etats-(dés)Unis d’Amérique

Midterms 2018

Etats-(dés)Unis d’Amérique

Nguyễn Quang

Près de trois semaines après les élections américaines de mi-mandat (midterms) du 6 Novembre, on a enfin une idée à peu près claire et définitive du verdict des urnes. Les délais et arguties ne sont pas sans rappeler la tragi-comédie de l’élection présidentielle de l’an 2000 quand, après plus d’un mois de comptage et recomptage, la Cour Suprême avait décidé d’arrêter les frais en accordant la victoire à George W. Bush contre Al Gore en Floride, par 537 voix d’écart, ouvrant du même coup à « W » les portes de la Maison Blanche. Mais il faut reconnaître qu’organiser une consultation aussi complexe que les midterms et en dépouiller les résultats sur tout un territoire qui couvre quatre fuseaux horaires n’est pas une mince affaire. Toujours est-il que le verdict pour la partie « élections législatives » du scrutin pourrait arithmétiquement se résumer ainsi : le Parti Démocrate reconquiert la Chambre des représentants avec une avance de 40 sièges, le Parti Républicain (GOP) renforce sa majorité au Sénat à 53 contre 47. Alors, « tremendous victory » de Trump selon sa propre expression, ou « vague bleue » comme l’espérait le camp démocrate ?

« Victoire formidable » ?

Pour avoir toutes les données en mains,

rappelons qu’aux E-U, un scrutin législatif sur deux tombe en même

temps que l'élection présidentielle, et donc un sur deux se situe à

mi-mandat, d’où le nom de midterms.

Mais les règles ne sont pas les mêmes pour les deux chambres du Congrès

: la Chambre des représentants est renouvelée dans son intégralité,

tandis qu’au Sénat, les sièges sont attribués pour six ans et

renouvelés par tiers tous les deux ans. Sans oublier l’importante

dimension locale (élection parallèle de gouverneurs, de juges, de

procureurs, de shérifs; tenue de référendums locaux sur de multiples

sujets de société tels que l’IVG ou la légalisation du canabis), mais

en privilégiant la dimension politique nationale, on peut voir dans les

midterms un baromètre

significatif du jugement populaire sur l’action du président élu, deux

ans après son arrivée au pouvoir. Cependant force est de reconnaître

qu’il s’agit en moyenne d’un scrutin peu mobilisateur où la

participation stagne autour des 40%. Une raison naturelle en est que

seuls les mécontents sont réellement motivés, et le vote-sanction

s’ensuit non moins naturellement. Les statistiques montrent que depuis

1860 et la mise en place du duopole partisan entre démocrates et

républicains, 38 des 41 midterms

se sont soldées par un recul (en moyenne d’une trentaine de voix) du

parti présidentiel à la Chambre des représentants, le seul organe du

pouvoir à être intégralement renouvelé lors de ces scrutins. Au 21ième

siècle spécifiquement : George W. Bush a réussi à gagner des sièges à

la fois à la Chambre des représentants et au Sénat en 2002 (mais

c’était après les attentats du 11 Septembre) ; en 2006, le même « W » a

perdu le deux Chambres au profit des démocrates ; en 2010, Obama a

reperdu la Chambre basse, puis, en 2014, la Chambre haute. Cette petite

récapitulation met clairement en évidence le parallélisme entre les

résultats des midterms et

l’impopularité des présidents en exercice (Bush embourbé en Irak, Obama

empêtré dans la réforme du système de santé, puis impuissant en Syrie).

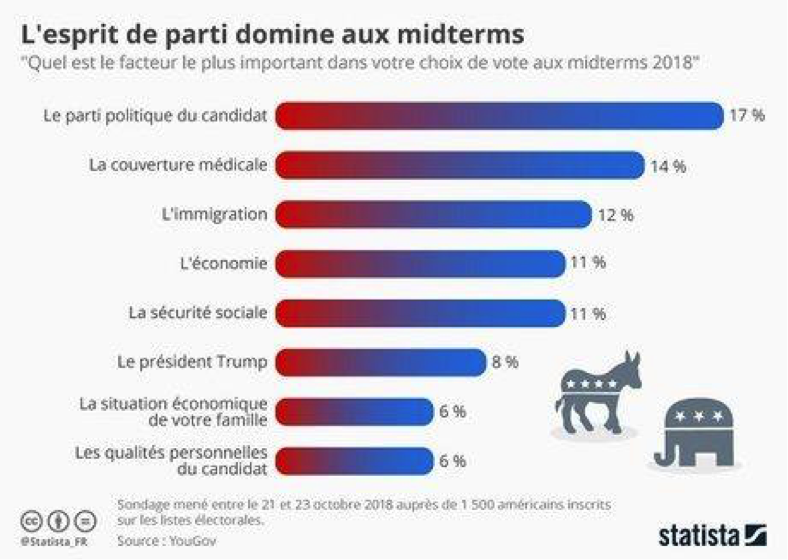

Contre Donald, 2018 s’annonçait comme la « mère des batailles » de mi-mandat. Certes l’esprit de parti continue à dominer (voir tableau), mais le personnage Trump suscite des réactions si tranchées, de rejet ou d’adhésion, que 73% des électeurs ont pu déclarer que leur vote en serait impacté, selon un sondage de USA Today/Suffolk University.

Dans une société profondément divisée sur à peu près tous les sujets politiques et sociétaux (inégalités, sexisme, racisme, violence, contrôle des armes…), dans un climat délétère de confrontation permanente provoqué par la gouvernance et la personnalité d’un président perçu comme brutal, menteur et corrompu, la « résistance » démocrate n’a pas eu grand mal à mobiliser son électorat, surtout parmi les jeunes qui allaient voter pour la première fois (jusqu’à + 78% de mobilisation dans certains sondages d’avant midterms). En face, sentant venir le danger à mesure que s’approchait l’échéance, Trump a enchaîné les meetings comme aux plus beaux jours 56 en 3 mois, 3 par jour la dernière semaine !), se déchaînant contre les élites, les médias, les minorités ethniques, les populations immigrées, et survendant son bilan économique (voir ci-dessous). Résultat : la participation la plus élevée dans les annales des midterms, avec une moyenne de 49% de votants suivant les estimations de U.S. Elections Project, le Minnesota détenant le record de 54%. Par rapport à la moyenne des années 1982-2014, l’augmentation du taux de participation s’établit à deux chiffres dans 23 Etats, +14 au Texas, +21 en Géorgie où une candidate démocrate noire affrontait un Républicain blanc ouvertement raciste pour le siège de sénateur.

Au jour J+1, les résultats partiels et les estimations donnaient au GOP une perte de 28 sièges à la Chambre basse, et un gain de 2 au Sénat, ce qui a immédiatement permis à Trump de crier (pardon, de tweeter) victoire. Et si l’on s’en tient à ces seuls chiffres, il n’avait pas tort. A la Chambre, il faisait moins bien que Bush père et fils, ou que Reagan en 1982, mais un peu mieux que la moyenne de ses prédécesseurs. Au Sénat, c’était seulement le troisième président, après Kennedy et « W », à gagner des sièges lors d'une élection de mi-mandat alors que son parti y avait déjà la majorité. Enfin, il pouvait se féliciter de sa campagne forcenée pour rameuter sa base électorale, dont la fidélité lui assurait la quasi-certitude de pouvoir se présenter à sa réélection en 2020. A en croire Fox News, c’était « la magie Trump » !

« Vague Bleue » ?

Après la surchauffe médiatique, à J+21, les résultats définitifs et affinés obligent à un changement de perspective. Certes le GOP renforce sa position au Sénat (53-47), mais à la Chambre, avec une majorité de +40, les Démocrates dépassent leur meilleure performance, celle de 2006 (+32) face à George W. Bush. En termes de « vote populaire », c-à-d. en total des voix, avec une avance de 8% (et, rappelons-le, une participation de 49%), ils battent aussi leur score de 1976, réalisé dans la foulée du scandale du Watergate, mieux, ils établissent le record absolu, tous camps confondus, de l’histoire des midterms. Donc « vague bleue » il y a bien eu. En y regardant d’un peu plus près :

1) La divergence entre les deux

Chambres du Congrès s’explique aisément par la différence entre leur

mode de renouvellement, 100% à la Chambre basse, 1/3 à la Chambre

haute. Cette année, seulement 9 des 52 sièges républicains étaient

remis en jeu, contre 26 des 48 sièges démocrates, tous gagnés dans la

foulée de la réélection d’Obama en 2012. Ce n’est pas un hasard, mais

la conséquence mécanique de la durée d’un mandat sénatorial, qui est de

6 ans. Handicap supplémentaire, 10 des sièges démocrates se trouvaient

dans des Etats ayant voté pour Trump en 2016, autant dire qu’une

reconquête de Sénat était « mission impossible ». Au final, on peut

voir le verre à moitié plein : si les démocrates ont perdu deux sièges,

ils n’en ont pas moins réalisé des scores substantiels dans de nombreux

bastions républicains : ils sont battus de justesse en Floride, en

Géorgie, au Texas (où l’on a coutume de dire que les seuls « bleus » élus sont ceux qui sont

plus à droite encore que les « rouges

»), ils sauvent leurs sièges dans les très rouges Etats du Montana et

de la Virginie-Occidentale, et les conservent largement dans la “Rust Belt”, ces Etats du Midwest

(Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie) qui avaient pourtant fait perdre

Hillary Clinton en 2016. On peut même dire dialectiquement que le

scrutin du 6 novembre a envoyé au Sénat 21 démocrates et 1 indépendant

contre 13 Républicains, ce qui est plutôt une bonne tendance.

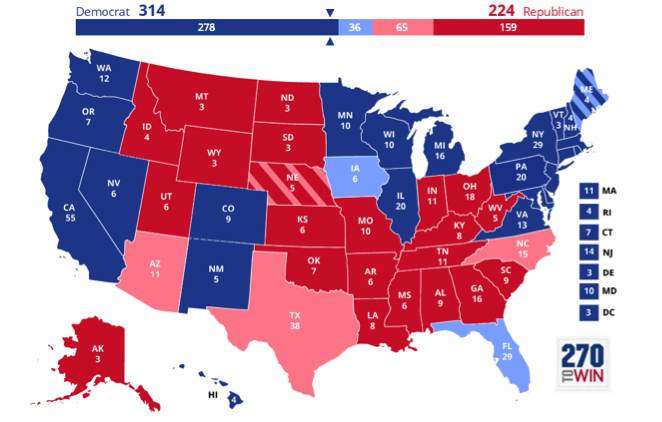

2) Ce qui frappe, c’est qu’à la Chambre des représentants (ce qui revient au même qu’à l’échelle nationale), les Démocrates ont recueilli globalement 60 M de voix, c-à-d. à peu près autant de suffrages qu’ont obtenus successivement les trois candidats républicains aux élections présidentielles de 2008 (McCain), 2012 (Romney), 2016 (Trump). Ce qui interpelle, c’est qu’un avantage en voix de 8% n’a procuré aux Démocrates que 40 sièges, alors qu’en 2010, 7% d’avance ont rapporté 63 sièges aux Républicains. Le même phénomène s’est d’ailleurs produit aussi au Sénat où, à 41,4% contre 56,9%, le GOP s’est quand même retrouvé avec 2 sièges d’avance. L’explication réside dans ce qu’on appelle en France le « charcutage électoral », aux Etats-Unis le redistricting (redécoupage, officiellement pour mieux prendre en compte l'évolution démographique du pays), ou plus folkloriquement, le gerrymandering, amalgame de Gerry (Elbridge Gerry, le gouverneur du Massachusetts qui qui a inauguré cette technique en 1812) et de Salamander (le découpage tarabiscoté des circonscriptions leur donnait des allures d’animaux fabuleux). Bien sûr les deux partis pratiquent la même cuisine, mais les Républicains sont indiscutablement les meilleurs, surtout avec les mains libres depuis 2010 dans 21 Etats où ils disposaient de la trifecta (contrôle du gouvernorat et des deux chambres du Parlement local), de sorte que leurs adversaires partaient avec un handicap structurel estimé à 5% de voix ou une vingtaine de sièges. Une autre spécialité où les Républicains excellent, c’est la « purge des électeurs », officiellement destinée à s’assurer que seuls puissent voter les « citoyens légaux ». Plutôt répandue dans les Etats du Sud, la manœuvre pour éliminer les gens de couleur, généralement plus défavorisés et moins bien informés que la moyenne, consiste à exiger une « correspondance exacte » entre les documents d’identité et les registres d’émargement, le degré de « correspondance » et « d’exactitude » variant au gré des circonstances, l’exigence pouvant aller jusqu’à la couleur de l’encre pour les procurations (voir ci-après l’exemple de la Géorgie). En dépit de tous ces obstacles, le Parti démocrate a réussi à reconquérir, et largement, la Chambre des représentants. Si ce n’est pas une « vague bleue », qu’est-ce que c’est, même si elle s’est brisée contre le Sénat ? L’importance de cette vague peut se voir à l’œil nu : si les résultats de la Chambre des représentants étaient transposés à la carte électorale de la présidentielle de 2016, Hillary Clinton aurait été facilement élue contre Trump avec une majorité de 314 grands électeurs contre 224.

Midterms 2018 : résultats par Etats

3) Accessoirement, les démocrates progressent aussi au niveau local en remportant au moins six nouveaux sièges de gouverneurs et le contrôle de cinq parlements locaux supplémentaires – des institutions qui disposent de pouvoirs substantiels dans le domaine sociétal, comme on l’a signalé plus haut, et qui sont chargées, tous les dix ans, de redessiner la carte électorale… et donc de faire du gerrymandering en vue de 2020.

Horizon 2020

Après la veste que Trump s’est ramassée (pour parler aussi élégamment que lui), il va devoir se préparer, comme Clinton ou Obama avant lui, à deux années de cohabitation difficile. Mais là où ses prédécesseurs démocrates avaient su composer avec l’opposition pour remonter la pente et finalement gagner leur réélection, on voit mal l’ego boursouflé de Donald cohabiter avec qui que ce soit, et surtout pas avec la démocrate Nancy Pelosi, probable future speakerine (présidente) de la Chambre. Les médias se délectent d’avance de deux ans de scènes de ménage dignes de « La Mégère Apprivoisée » (The Taming of the Shrew). Puisque personne ne doute que Trump sera candidat en 2020, quels sont ses atouts et ses handicaps ?

1) Institutionnellement, les

Républicains contrôlent le Sénat, la plus importante des deux chambres

du Congrès, qui a pour rôle principal de voter les lois fédérales, mais

qui détient aussi un certain nombre de pouvoirs exclusifs, en

particulier la validation des nominations des membres du cabinet

présidentiel, et surtout des juges fédéraux, notamment ceux de la Cour

Suprême. C’est par ce dernier biais que l’exécutif peut essayer de

modeler les institutions, comme les Républicains, et surtout Trump

depuis sa prise de fonctions, ont réussi à le faire dans le sens

conservateur. Quant à la Chambre basse, elle vote les lois fédérales et

le budget, mais dans la cohabitation à venir, elle peut à notre avis

jouer un rôle plus important que le Sénat. Alors que jusqu’ici les

Démocrates devaient se contenter de regarder passer le train Trump, le

contrôle de la Chambre des représentants va leur procurer deux armes

redoutablement efficaces pour le stopper. En premier lieu, ce sont eux

désormais qui imposeront l’agenda législatif, tout en bénéficiant d’un

pouvoir de veto contre toute réforme en provenance de la Maison Blanche

ou du Sénat, ce qui revient à bloquer la mise en application du

programme Républicain, dont les deux mesures les plus radicales étaient

le démantèlement de l’Obamacare

et la construction du mur de séparation avec le Mexique. En second

lieu, ils pourront créer des commissions d’enquête qui auront le

pouvoir d’organiser des auditions ou lancer des subpoena (injonctions), sur des

sujets potentiellement explosifs pour la Maison Blanche tels que les

ingérences russes, les accointances avec le régime saoudien, les

conflits d’intérêts, et même la feuille d’impôts du président. Faut-il

à ce sujet voir un début de panique dans la réaction (pardon, le tweet) de Donald menaçant les

Démocrates de représailles (« On

peut être deux à jouer à ce jeu ») et concluant, de façon

inimitablement trumpienne : « Mes

déclarations d’impôts sont trop complexes, les Américains ne les

comprendraient pas ». Pour autant, l’arme des commissions

d’enquête est à manier avec précaution : elle peut affaiblir le

président, mais pas l’abattre, sa majorité renforcée au Sénat rendant

toute procédure d’impeachment

illusoire, et même dangereuse, car elle permettrait à Trump de crier à

la persécution pour galvaniser sa base.

2) Dans l’opinion publique, Trump souffre d’un phénomène de « plafond de verre ». Devancé en 2016 par Hillary Clinton de 3M de voix, il n’avait été élu que grâce à une poignée de 77.000 suffrages qui ont fait basculer les trois Etats de la « Rust Belt ». Depuis son entrée en fonctions, il n’a jamais réussi à élargir la base de 40% qui l’a porté au pouvoir. Aujourd’hui, à mi-mandat, il n’est certes pas plus impopulaire que ne l’étaient Clinton ou Obama dans la même situation, mais son problème, c’est qu’il n’a jamais été aussi populaire qu’eux, plafonnant à 45% à ses plus belles heures. Cette impuissance à convaincre au-delà de son parti explique certainement son échec : gagner seulement 2 sièges au Sénat alors qu’on bénéficiait de la configuration la plus favorable possible; perdre de 40 sièges à la Chambre alors que les indicateurs économiques sont au beau fixe, ce n’est pas ce qu’on peut appeler une « victoire formidable […] qui défie l’Histoire ».

3) « It’s the economy, stupid ! », c’était le slogan de Bill Clinton, et ce pourrait être celui de Donald Trump quand il brandit ses résultats économiques à longueur de meetings. Les résultats affichés sont effectivement impressionnants : 4,2% de croissance du PIB au deuxième trimestre 2018, 3,5% au troisième trimestre, 3% sur les douze derniers mois, un taux de chômage de 3,7% et une économie en passe de battre le record de la plus longue expansion jamais observée aux Etats-Unis : 120 mois en juillet 2019. Que cette bonne passe ait démarré sous le premier mandat d’Obama, Trump n’en a cure, puisqu’il en attribue le principal mérite à sa propre réforme fiscale de décembre 2017: baisse du taux d'imposition des entreprises américaines de 35 à 21% et baisse de tout le barême de l'impôt sur le revenu. Selon le Congressional Budget Office (organisme neutre), ces réductions d'impôts, couplées à l’augmentation des dépenses, notamment militaires, devraient coûter 1.500 milliards $ au budget américain sur 10 ans, et augmenter son déficit de 3,5% en 2017 à 4,2% en 2018, puis à 5,1% chaque année jusqu’en 2022. La dette américaine, qui était à un niveau de 35% du PIB en 2007, atteint 78% cette année (un plus haut historique), et s’établirait à 96% en 2028. Que le cadeau fiscal de Trump ait bénéficié surtout aux plus riches, aux grandes entreprises et à la Bourse, que les bons chiffres du chômage masquent en réalité sous-emploi, surqualification et précarité, on n’aura pas le loisir d’en discuter ici et l’on renvoie le lecteur par exemple à l’article de de Stéphane Lauer, éditorialiste au Monde. On se contentera de souligner les dangers d’une politique de relance pro-cyclique pas forcément nécessaire. En général, pour relancer l’activité en période de récession (ce qui n’était pas le cas ici), on a le choix entre réduire les impôts ou augmenter les dépenses publiques. Donald Trump, lui, en-dehors de toute nécessité, a décidé d'actionner les deux leviers en même temps, et pas qu’un peu ! Rien d’étonnant si, selon une étude de BNP Paribas, les déficits publics américains «se creusent au rythme d'un milliard de dollars par jour et connaissent leur plus important dérapage hors période de récession». L’étude vend aussi la mèche : la balance des riques penchera du mauvais côté…après 2020.

Dernière sortie

La veille du srutin du 6 Novembre, le prix Nobel d’économie Paul Krugman a lancé dans le New York Times un cri d’alarme, Last Exit Off the Road to Autocracy (« Dernière Sortie avant l’Autoroute vers l’Autocratie »), où il s’inquiétait que l’opposition ait mené campagne seulement sur les thèmes classiques des revenus, des impôts, de la santé, certes les habituels soucis de l’électeur moyen, mais loin du sujet central à ses yeux, la sauvegarde de la démocratie. En cas de victoire totale trumpiste, prédisait-il, ce serait la dernière élection même à moitié équitable aux Etats-Unis, qui seraient alors engagés, conduits par les Républicains, sur la même route que les national-populistes de Hongrie ou de Pologne en Europe, vers une démocratie de façade camouflant un régime autoritaire. Exagéré ? Pas tant que cela, si l’on considère, sur les dernières décennies, la métamorphose du GOP – des born again (chrétiens fondamentalistes) aux trumpistes en passant par les Tea Parties – en une machine dédiée en priorité à la conquête du pouvoir et à sa conservation (take and keep), par tous les moyens y compris les plus anti-démocratiques, sans souci d’éthique politique.

Prenons l’exemple de la Géorgie (ou de tout autre Etat chaudement disputé à moins de 1% près, comme la Floride, le Kansas ou le Dakota du Nord). Pour le poste de gouverneur au pays d’ « Autant en emporte le Vent », une militante noire des droits civiques, Stacey Adams, affrontait le secrétaire d’Etat local, Brian Kemp, qui, à ce titre, supervisait lui-même l’élection, première anomalie digne d’une république bananière. Raciste et xénophobe déclaré, Kemp se vantait dans un clip de campagne qu’il conduisait avec un fusil d’assaut pour arrêter les immigrants illégaux et les boucler dans le coffre de sa voiture au cas où il en croiserait. Dans l’exercice de ses fonctions, Kemp est réputé pour avoir « purgé » (voir plus haut) des millions de votants depuis 2012, en majorité noirs bien sûr. Ironie du sort, le jour J, il s’est vu refuser l’accès au bureau de vote par un automate, pour cause de pièce d’identité défectueuse ! Malgré toutes ses pratiques déloyales, Kemp s’est retrouvé pris dans une course si serrée qu’il a tenté à la fin d’opérer une « purge » de dernière heure, heureusement annulée par les tribunaux. En désespoir de cause, le dernier week-end, le bureau de Kemp a fait circuler l’avertissement que les Démocrates auraient pu hacker le site d’enregistrement des bureaux de vote.Vainqueur finalement avec 40.000 voix d’avance, il ne fait aucun doute que Kemp aurait été battu sans ses abus de pouvoir répétés. N’importe quel parti politique soucieux de démocratie, ou même simplement de fair play, aurait sanctionné un tel candidat. Pas le GOP ni Trump, qui lui ont apporté leur plein soutien.

Le pessimisme de Krugman concernant la fragilité de la démocratie américaine (de tous les régimes démocratiques en fait) n’est pas nouveau, puisque déjà, à la présidentielle de 2016, il estimait qu’« avec Trump, la démocratie pourrait se défaire assez vite ». Aujourd’hui que l’Amérique a tourné à gauche avant la dernière sortie, subsiste la crainte que les trumpistes contestent la légitimité de la victoire démocrate à la Chambre en arguant de prétendues irrégulaités. Suivant une véritable « stratégie coordonnée », dénonce le Washington Post, « les Républicains sèment le doute concernant le processus électoral. Et ils le font dans les Etats où les écarts entre candidats sont trop serrés pour déterminer le vainqueur », comme par exemple en Floride où le « gouverneur sortant, Rick Scott [le Kemp de Floride] se sert des prérogatives de son administration pour défendre sa mince avance dans la course sénatoriale et accuse son concurrent démocrate, Bill Nelson, de vouloir lui voler la victoire ». Un comité trumpiste a dépensé 250.000 $ pour un spot télévisé visant à décrédibiliser l'une des responsables du processus électoral, et Trump lui-même, faisant fi de toute légalité constitutionnelle, a tweeté pour exiger l’arrêt du recomptage des voix en dénonçant une « fraude massive » des Démocrates, comme d’habitude sans la moindre preuve. Il faut dire que tout ce qui chatouille son ego fait péter un plomb dans la tête de Donald. On se souvient que lors de son inauguration en 2017, les images de la télévision montrant une foule clairsemée sur le mall de Washington (deux fois moindre que pour Obama) l’avaient tellement vexé qu’il avait accusé le parti adverse de faire voter 5 millions d’immigrés clandestins, et qu’une fois installé, il avait institué une commission d’enquête dont les travaux n’ont jamais accouché d’aucun rapport, et pour cause. Quelqu’un qui fait cela après avoir gagné, que ne ferait-il pas après avoir perdu ? « Ces polémiques publiques ne font qu'attiser l'hystérie et réduire la crédibilité de notre processus électoral et, par la même occasion, de notre démocratie », se désole le Washington Post.

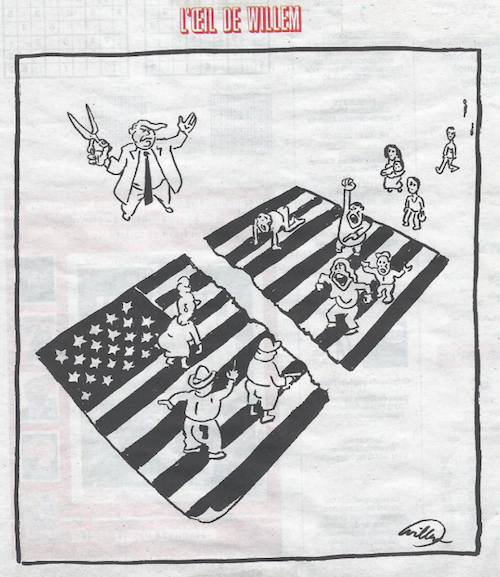

biếm hoạ của Wilhem (Libération)

En attendant la guerre de tranchées qui

livrera son verdict en 2020, la carte électorale de 2018 (voir ci-dessus) montre une Amérique

plus divisée que jamais. Géopolitiquement, les midterms accouchent de deux

Amériques que tout sépare. En simplifiant, une Amérique rurale,

blanche, masculine et vieillissante, celle du GOP, recroquevillée sur

elle-même et d’autant plus difficile à bouger qu’elle vit dans un monde

clos dont les fake news, les alternative facts et les tweets trumpiens

façonnent la manière de penser. Et une autre Amérique, multiculturelle,

jeune et urbaine, qui représente la majorité du pays, mais pas encore

sa majorité électorale à cause d’un système politique archaïque dont

les coutures craquent de toutes parts. Les récentes élections révèlent

pourtant un bouillonnement insoupçonné : dans une Chambre où siègent

25% de nouveaux élus, les Démocrates ont placé un contingent inédit de

candidats non issus des rangs du parti (103 sur 250), fortement

féminisé, avec 114 élues à la diversité étonnante : 2 Afro-américaines

; 2 Amérindiennes ; 2 anciennes réfugiées musulmanes, l’une somalienne,

l’autre palestinienne ; une ancienne agente de la CIA ; une ancienne

pilote de la Navy ; une socialiste (une insulte aux E-U) déclarée… Il

ne reste plus qu’à espérer que cette nouvelle vague portera son parti

vers la reconquête. Du côté des candidatures, pas de problème, ce

serait plutôt le trop-plein, entre chevaux de retour et jeunes loups

prometteurs. C’est du côté idéologique que le bât blesse, le parti

n’ayant toujours pas tranché un nœud gordien : rester au centre pour

séduire les modérés (mais cette option a montré ses limites en 2016),

ou partir à gauche pour mobiliser son cœur d’électorat ? Sans

ligne idéologique affirmée, il reste un parti de coalition

qui semble ne pas savoir quoi faire de ses avancées.

Nguyễn Quang

Các thao tác trên Tài liệu